Der Laut r

Rhotische und nicht-rhotische Sprachen

Sprachen mit stärkerer Aussprache des "r" nennt man rhotisch, solche mit schwächerer Aussprache des "r" nichtrhotisch. Diese Bezeichnung kommt vom griechischen Buchstaben "rho" (r). Rhotische Variationen kennt z. B. das Englische: Das amerikanische Englisch ist tendenziell rhotisch, das britische tendenziell nichtrhotisch.

Auch zwischen dem Hochdeutschen und dem Hochschwäbischen besteht beim Laut "r" ein deutlich hörbarer Unterschied. Dieser ist allerdings kaum bekannt. Im Schwäbischen hört man den Laut r sehr deutlich. Aber ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass im Hochdeutschen der Laut r nur relativ selten zu hören ist?

Der Laut r im Hochschwäbischen

Der Laut r wird schwäbisch immer gut hörbar und damit vorbildlich ausgesprochen. Dies gilt auch für das Alemannische, mit dem das Schwäbische eng verwandt ist. Auf den ganzen deutschen Sprachraum gesehen, wird allerdings das r nur in der Südwestecke (Baden-Württemberg, schwäbisches Bayern, deutschsprachige Schweiz) vorbildlich artikuliert.

In Wortendungen auf -er wird im Mittelschwäbischen kein e gesprochen, sondern ein leichtes o. So wird das leichte e in Wörtern wie Bücher, Meister, der, oder, aber usw. wird zu einem leichten o: Biachor, Måeschdor, dor, odor, abor usw.

Im Südlichen Schwäbischen wird hier das e ganz weggelassen; dafür erhält das r einen silbischen Charakter: Biachr, Måeschdr, dr, odr, abr usw.

Vergleich: Der Laut r im Deutschen und im Schwäbischen

deutsch geschrieben | deutsch ohne r gesprochen | schwäbisch mit r gesprochen |

er, der, für, ver, unter oder über | äa, däa, füa, fäa, unta oda üba. | är, dr/dor, firr, vorr, |

Lehrer, Schüler, Bücher, Häuser | lera, schüla, bücha, höüsa | läror, schialr, biachr, heisr |

Oper, Opa, |

Der Laut r im Hochdeutschen

Das r ist zwar im geschriebenen Hochdeutschen ein relativ häufiger Buchstabe. Aber wenn es nach einem Vokal kommt, wird das r beim Sprechen meist zu einem schwachen a abgeflacht. Gesichert gesprochen wird das r hochdeutsch nur noch vor einem Vokal.

Sie glauben das mit dem weitgehend r-freien Hochdeutschen nicht?

Schauen Sie in den Aussprache-Duden! Er propagiert diese r-freie Aussprache ausdrücklich, anstatt auf seine saubere Aussprache hinzuwirken. So wird im gesprochenen Hochdeutschen aus der Endung -er in Wörtern wie Bücher, Meister, der, oder, aber usw. ein gesprochenes a: Bücha, Meista, däa, oda, aba usw. In den Medien und in den Schulen wird dieses Flachdeutsch ungefiltert als Standard verwendet.

Für schwäbische Ohren hört sich das Hochdeutsche hier grässlich an. Es verdient nicht mehr die Bezeichnung Hochdeutsch, sondern eher Flachdeutsch. Dieses Flachdeutsch hört sich dann so an:

"Im Fäanseen hat däa Sprächa den Repoata mit aina Nachricht zitiat".

"In däa Schule liest däa Lära mit seinen Schülan in den Büchan".

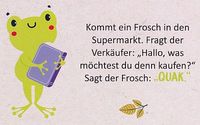

Witze über dieses Flachdeutsch

Ein Witz, der so nur im Hochdeutschen vorstellbar ist, spielt mit der hochdeutschen Aussprache des Wortes "Quark". Sie ahnen es schon: Der Frosch in diesem Witz spricht r-freies "Quak", weil jeder annimmt, dass dieses Wort hochdeutsch r-frei gesprochen wird. In diesem Fall ist das allerdings falsch. Da meint sogar der Aussprache-Duden, dass man dieses Wort mit r sprechen sollte. | ||

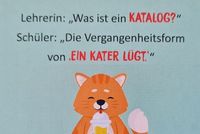

Auch dieser Witz gehört dazu. Da hat die Lehrerin die unerwartete Antwort des Schülers vermutlich zuerst gar nicht verstanden. Aber der Schüler spricht ja nur so, wie ihn seine Lehrerin dazu erzogen hat. Der Witz zeigt, wie selbst bei akademisch gebildeten Lehrkräften leider die kritische Wahrnehmung aussetzt, sobald es um das vom Duden propagierte r-freie Flachdeutsch geht. Gutes Deutsch geht anders! |

2511